前言

亚马逊于2007年11月19日推出了第一代Kindle。5个半小时后,亚马逊宣布售罄,并且一直到5个月之后的2008年4月亚马逊才恢复Kindle的供货。最终于2009年2月10日被Kindle2取代。如今,Kindle已经成为了电子阅读器的第一品牌,也从过去的装B利器变成了大部分人都能负担得起的实用工具。在电子产品讲究全能化的今天(智能手机就是一个很好的例子),为何Kindle这么一系列反其道而行,功能如此单一的设备能如此成功?这次,就让我们一起重探这个系列的起源:Kindle第一代。本文分为两个部分,测评和拆解。测评部分就从使用出发,演示这个设备的功能以及浅谈其背后的产品逻辑;拆解部分则会动手拆解,从用料和技术上来分析这个设备。

测评

定位

Kindle1的有一张屏保上写着这么一句话:“Kindle is a whole new class of device. Thank you for being an early adopter. We'd love to get your input at: kindle-feedback at amazon.com”,说明了亚马逊自己对它的定位。当然实际上,Kindle并不能算是一种全新类型的设备,电子阅读器早在Kindle前就已出现,TXT阅读这类功能也早就被集成在了MP3、手机等设备中。其实,亚马逊推出Kindle一定程度上也是为了对抗SONY的PRS-505电子书,后者同样采用了E-Ink屏幕并且和书店进行了合作。当然,一定程度上说这句话也没错,Kindle确实是属于一种全新类型的设备,至少,从理念上来说。亚马逊推出这个设备,目标很明确,要开创一种全新的阅读模式。而要实现这个目标,对于卖书起家的亚马逊,确实是打算革了自己的老命。那么实际上是否达到了呢?作为一个电子产品,自然得先从配置说起。

硬件配置

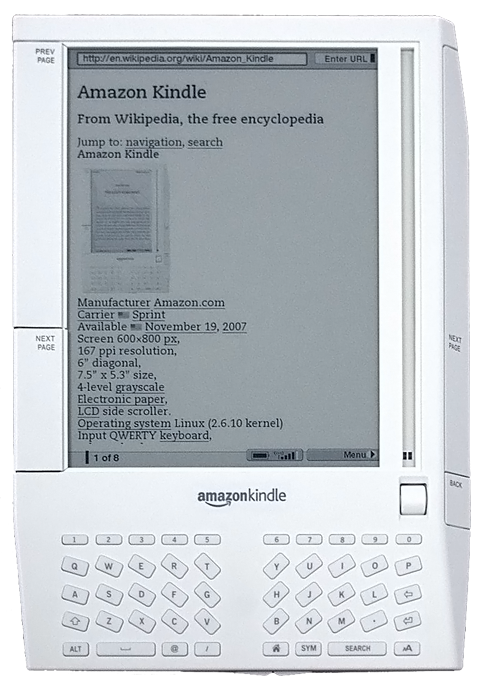

第一代的Kindle配备了一块6英寸4级灰度的E-Ink显示屏,具有800*600的分辨率。这种屏幕最大的特点是可以反射外界光显示,不刺眼,而且在分辨率有限的情况下也可以获得相当清晰的显示,效果很类似于纸张。内部存储容量256MB,用户可用大约185MB,用于存储纯文本内容应该是相当充裕的,而且它还支持SD卡扩展(很遗憾在之后的型号中都取消了这一设计)。另外为了达成亚马逊的目标,这款设备还内置了3G功能,并且附送了全美免费的3G服务使用授权,只要在美国就可以使用Kindle1连接到Sprint提供的CDMA EvDo 3G网络访问亚马逊商店下载图书或者访问任意网站(不过浏览器功能十分有限)。这样的设计就是为了让用户不用使用电脑就可以完成买书、下载书、看书的操作。

外观设计

Kindle1的外观真可谓是棱角分明,相当有特点。有人会说这个外观设计很丑,但是同样也有人觉得很帅,总之是个仁者见仁智者见智的问题。似乎亚马逊内部也觉得这个外观设计过于激进,在第二代就开始采取“没有设计就是最好的设计”的做法,不过那是后话了。然而这种设计有一个明显的缺点,那就是很难设计出一个十分贴合的皮套。当时Kindle1的售价为400美金,对于这么一个“昂贵”的设备,人们当然希望能把它保护起来,然而实际上想要找个合适的皮套都不容易。虽然官方推出过保护壳,不过因为奇葩的外形设计,或许还是在使用时从壳子里取出来比较好。

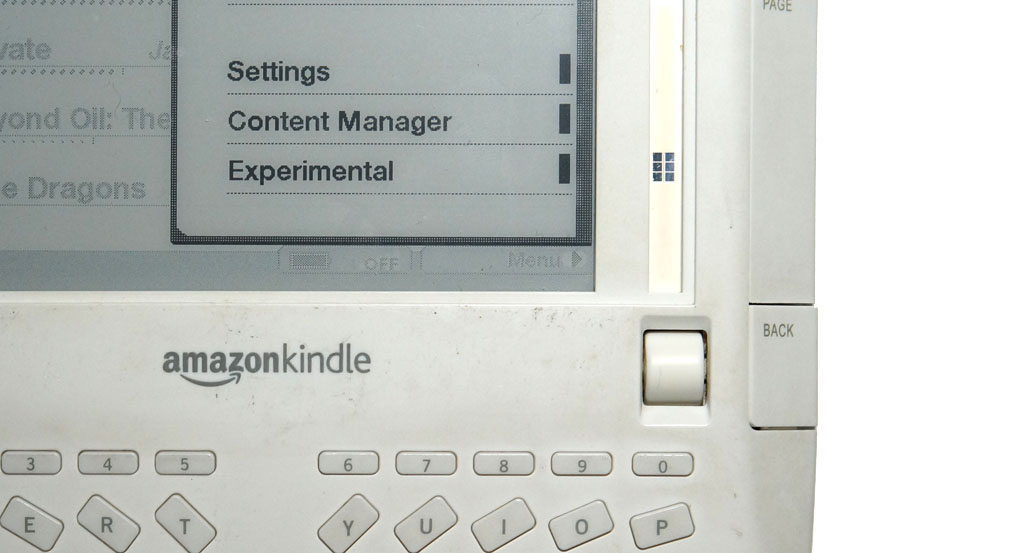

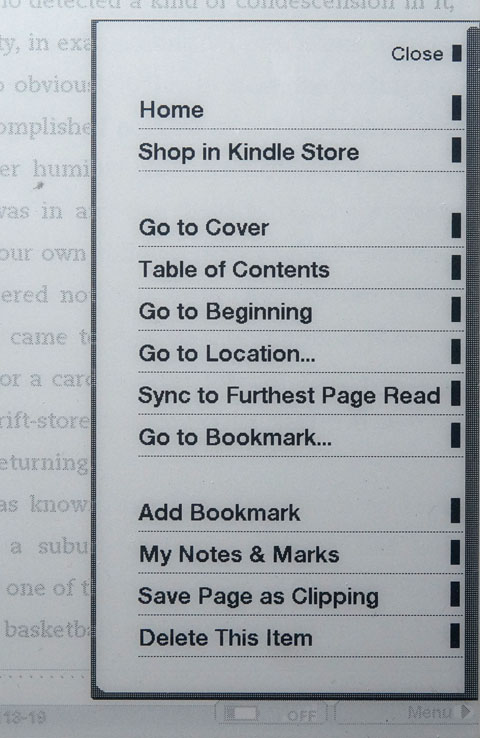

在一代上,除了大体的设计风格和后代完全不同,还能注意到一些在之后版本被取消的元素。比如实体全键盘、翻页键、滚轮和光标指示屏,其中前两者在第四代Kindle开始被取消,而剩下两个只在第一代上出现过。全键盘的作用主要是为了用来搜索书(本地、商店),翻页键则是,呃,就是用来翻页……第一代的翻页键手感很不错,采用了Rotate&Click的设计(参考HP计算器),我个人很喜欢,不过从第二代开始就改用了普通的按键,可能也是成本考量吧。剩下两个设计就比较有趣了,我个人甚至都没有在别的设备上见过。这里简单讲下使用方法,就是在屏幕上出现菜单的时候(或者看书要做笔记啊、浏览网页啊这种需要选择的时候),主屏幕右边的长条形光标屏上会有个大的方块用来指示当前的选择项,通过滚轮上下来选择选项,按下滚轮则是确认执行选项。比如上图中光标指向Experimental,按下滚轮就会打开Experimental菜单。其实就是很常见的那种菜单,只不过用于指示当前选项的箭头被剥离到了一个独立的屏幕上来显示,主要就是为了克服E-Ink屏幕响应速度太慢的问题,用方向键选择等着屏幕反应过来实在是难受,于是旁边加了一块小液晶就用来干这事。不过这个设计第二代直接就取消了,一点是因为E-Ink屏幕本身有了一定的升级,刷新速度快了一些,另外一点也是为了降低成本,毕竟直接在屏幕上指示光标也就是反应慢点,似乎没有必要单独加一块屏幕来做这个。

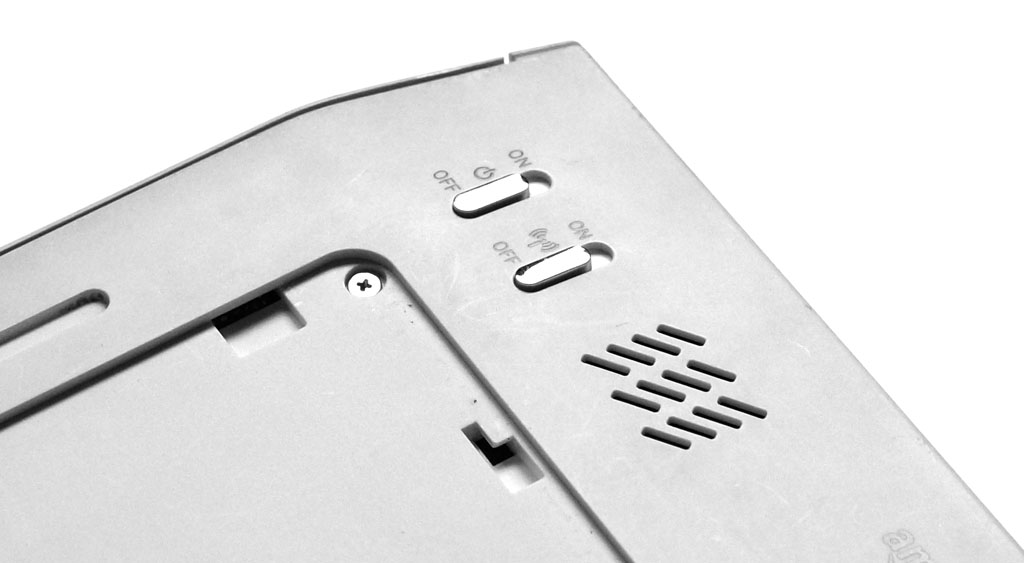

翻到背面,打开后盖可以看见可更换的电池和SD卡插槽,如之前所说,在第二代都被取消了……另外有一个小窗口,下面是一个FPC连接器,个人猜测可能是JTAG之类的引出。另外有一个RESET孔,不过一般来说都是直接拔电池比找支笔捅一下来的方便一些。另外这一代具有独立的电源开关和3G开关,位于背面的上方,如下图,也算是比较方便的设计。

使用操作

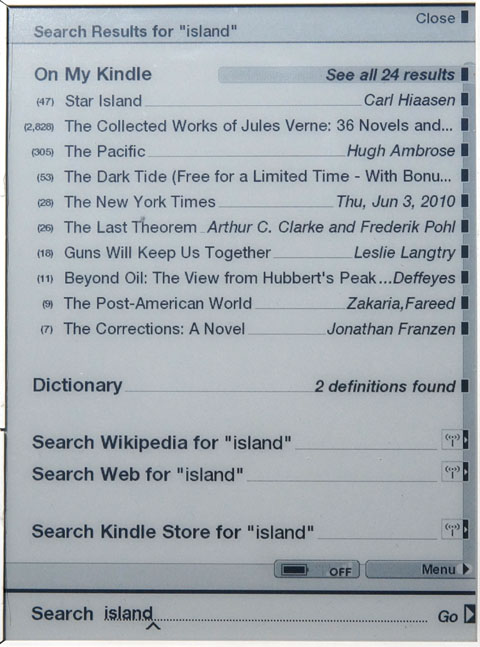

第一代Kindle使用了Linux 2.6.10内核的操作系统,我说这点只是为了表明,你可以想象开机不会很快……大约20s(热启动)或者1分钟(冷启动)后就可以进入到系统,初始界面就是选择书本的界面,在这里可以使用滚轮来选择并且打开书本,翻页可以使用左右的翻页键来实现。在页面最下方通常会有个menu选项,光标移动过去点击就可以打开上下文菜单,在不同的界面下菜单内会有不同的功能。另外在键盘上有一个独立的SEARCH按钮,按下它就可以调出全局的搜索框,在里面输入想要搜索的内容并且按Go,稍等片刻就会出现全局的搜索结果。比如我搜索island,出现的结果包括了本地书籍、词典,并且提供了通过Wikipedia、Web和Kindle Store搜索island的选项。

既然是阅读设备,阅读应该是大头。Kindle支持自家的AZW格式电子书,可以通过转换工具把别的格式的书本转换过去复制进去,当然最佳的方式还是通过亚马逊的商店获取,以下说明都是针对来自亚马逊商店的AZW格式书本说的。首先最基本的需求就是看,满足这个应该是没什么压力,Kindle1虽然系统界面的文字都是没有抗锯齿的,但是在看书时还是会开启抗锯齿渲染,文字看起来很清晰。另外随时可以按键盘上的AA键(字体调节键)对字号进行调整,以满足舒适阅读的需求。

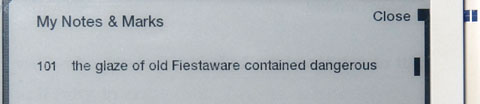

能看了,自然还会有想要书签、笔记之类的功能,Kindle虽然只是第一代,但是这些功能还是一个不少。我就放几张图大家自己看下就可以了。另外要加书签有个快捷方式,就是把光标滚到最上方然后按一下,右上角就会有个折角的标志,这样书签就做好了。

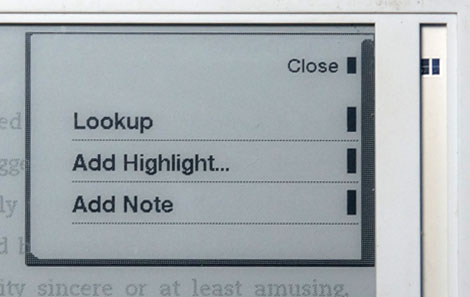

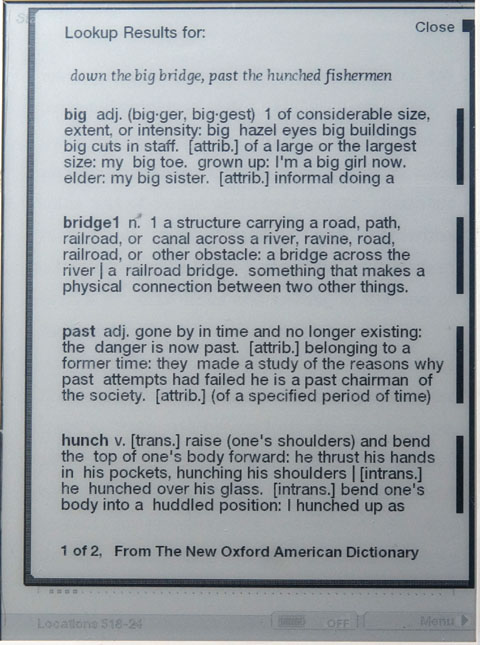

另外每一行都是可以作为选项点选的,在一行上点选出来的菜单如下

后两个不用我解释,第一个Lookup其实就是查字典,这个功能一直到现在的Kindle都有保留,而且也算的上是看外文书一个非常实用的功能。

由于在中国无法享受免费3G服务,这个机型又不支持WiFi连接,于是无法体验,也就没法测试亚马逊商店的功能了……说明一句,Kindle1只在美国销售。

第一代的Kindle允许用户自己拷贝一些歌曲并且作为背景音乐在阅读的时候聆听。不过功能十分简陋,只有开始和播放,没有办法自动循环也没有办法选歌。或许这也是一种专心阅读思路的体现呢?不过这个功能还是比较实用的,虽然在后面的版本中也被取消了。

简评

Kindle1作为这个系列的开山之作,自然有许多不成熟的地方,当然也包括复杂的工业设计。但是整个产品总体来说,虽然只是第一代产品,但是体现出了相当高的完成度和可用度,对于他本职的工作完成地很好,甚至在有些方面还好过更新的KPW2(比如手感优良的实体翻页按键)。应该说,如果有好好使用的话,2007年花400美金购买这个设备是能值回票价的。至于那个最初的目标,开创一个全新的阅读模式,显然是达到了。用户可以完全不借助电脑,只使用这个设备购买书本、下载书本并且阅读,而且良好的阅读体验和轻便的设计也会让人有欲望带着它出行。其实就在当年,智能手机就已经存在了,甚至可以说开始了快速发展(2007年iPhone1发布,虽然主要还是S60与WindowsMobile的交战),而亚马逊却在那个节点推出了一个功能单一,屏幕还是黑白的设备,主打的就是纯粹这两个字。发展到了今天,Kindle系列并没有被飞速发展的智能手机击垮,反而却被更多的人接受,或许就更加体现出了纯粹这两个字对于消费者的感染力。是的,我们生活在一个信息爆炸的时代当中,每天被各种各样的信息轰炸着,手机就是一个典型的例子,随时接收新闻、朋友圈、空间、微博等等的消息,而Kindle的理念却完全相反,不需要那些信息,需要的只是纯粹专注,看好自己的书就可以,这也就是它吸引人的地方吧。

拆解

作为一个极客向的网站,不拆一拆都说不过去……于是,开始咯。整机固定使用螺丝+卡扣,拆掉背面所有螺丝后还是需要稍微撬一撬才能打开。拆掉后盖就能看见主板了,如下图:

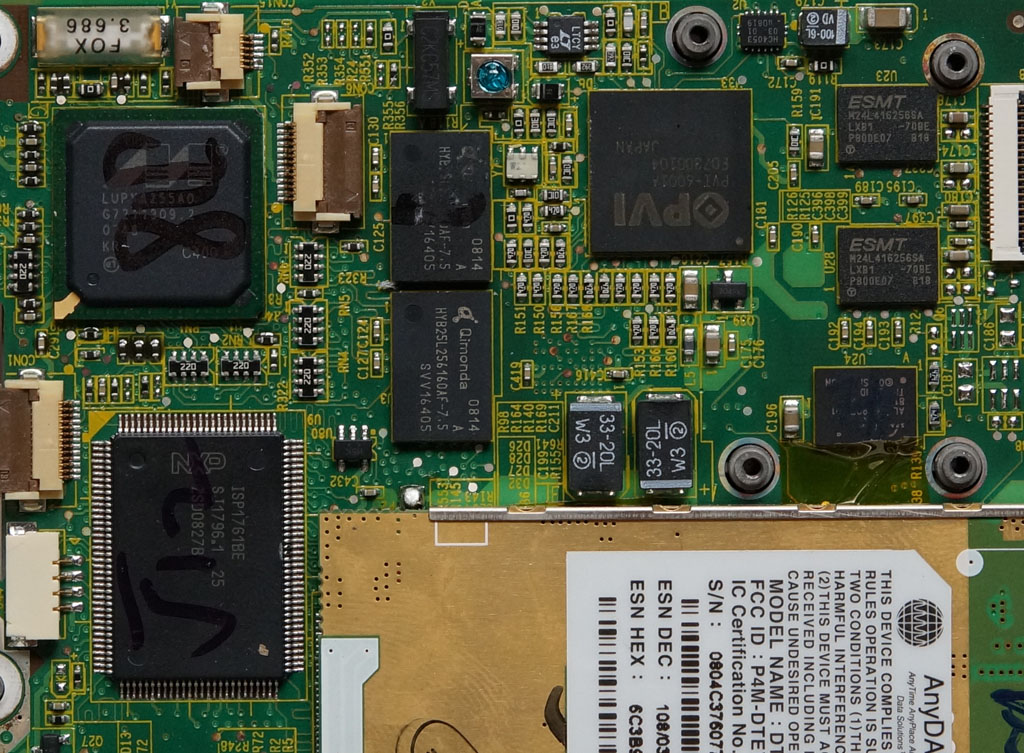

可以看见,集成度,相当的差……不过那时的产品都这样,像什么PoP之类的技术都是近几年才发展起来的。还是来看主板上的主要元件。

这里是主板正面主要的一些元件,上图左半部分是CPU,又半部分是EINK控制器。主处理器采用了一颗Marvell Xscale PXA255,属于Xscale产品线的第一代产品,总线速度200MHz,主频200MHz-400MHz,使用ARMv4指令集。主处理器的右边是两颗HYB25L256160AF-7.5内存芯片,为256Mbit容量的Mobile SDRAM颗粒,速度等级是133MHz,两颗一共组成64MB的容量。主控下方是NXP的ISP1761,为高速USB OTG控制器。个人认为这个芯片加的比较亏,因为PXA255片内就集成了一个USB 1.1全速的控制器,虽然速度慢,但是由于整机采用的Nand Flash速度更慢,USB全速都完全够用了……当然也不好说是不是机器内还通过USB连接了一些外设。右半部分就是Eink控制器了,当时控制器还是PVI自己生产的,后来就变成和EPSON合作了。控制器型号为PVI-6001A,可以用于控制800*600的TFT主动矩阵式电泳显示屏(EPD),最大支持4级灰度显示。控制器的右侧则分别是用于存储图像缓存的SRAM和用于存储波形表的Flash ROM。

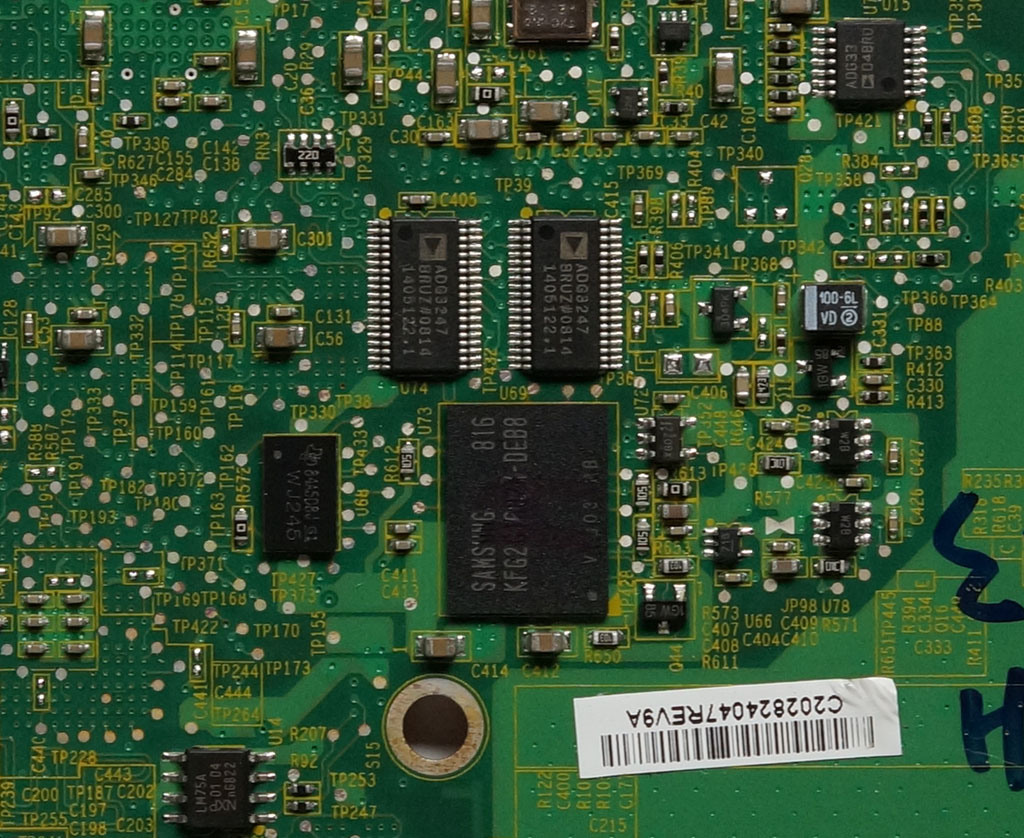

背面是一个256MB的SLC Nand Flash和两片ADI的数字选择芯片,另外有一个TI不知用途的小BGA IC。

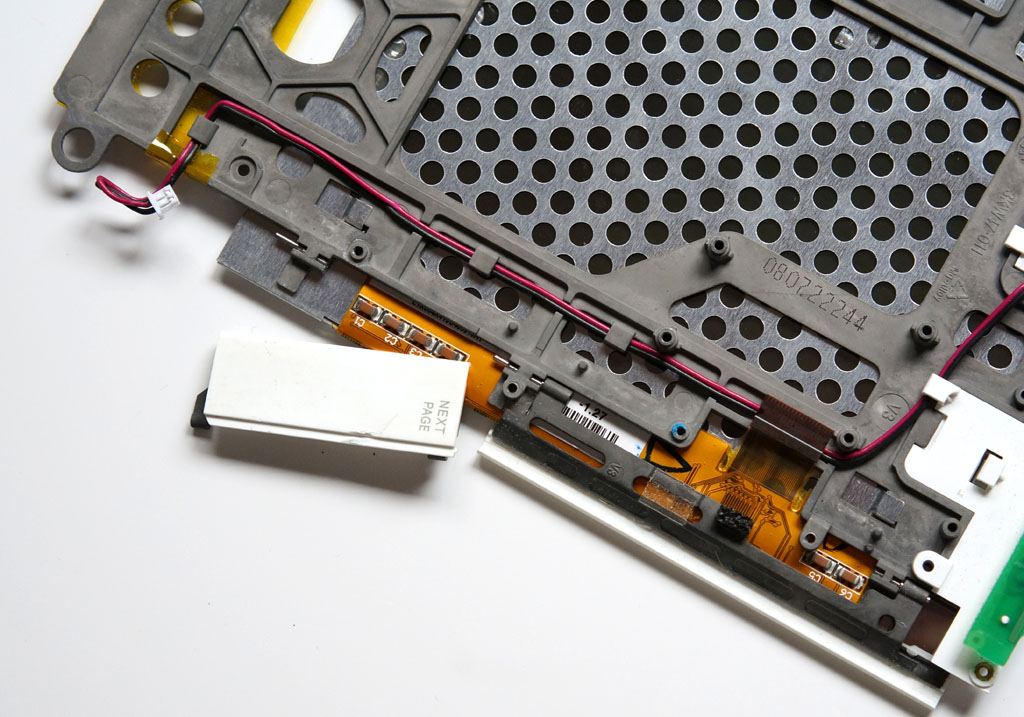

Rotate&Click的屏幕侧边翻页按键。

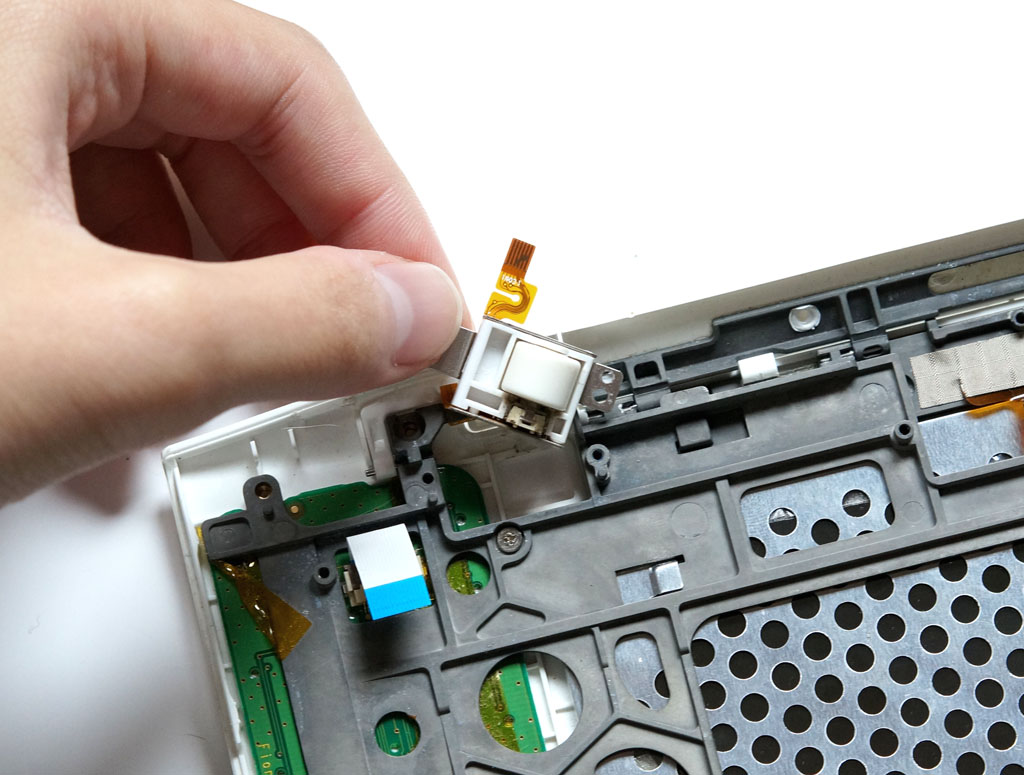

滚轮模块。

EPD显示屏。实测可以与ED060SC4 H2兼容。

看完图再来讲讲干货。之前不是讲了Kindle1屏幕的右侧有一块长条形的液晶用来指示光标吗?其实仔细看就会发现这块液晶的效果非常特殊。首先最直观的就是非常白。要知道现有反射式显示技术当中,常见的反射式液晶相比电泳显示屏(代表产品E-Ink)一直都是在反射率上比较落后,也就是底色不够白,甚至像早期的STN这类技术根本无法实现黑白显示,只能做到绿底蓝字。然而这块液晶不一样,底色比旁边的E-Ink还要亮。另外显示效果也很有趣,在像素点亮状态下,并不是黑色,而是像镜子一样的镜面反射,而且确实可以照出人影来。所以,这屏幕是什么黑科技?

各位如果看过ZEALER的手机测评,想必已经听王自如这个技术控讲过n次的液晶显示原理了吧,但是我要说得是,这只是各种液晶显示技术当中最流行的一种技术罢了。液晶显示本质是利用液晶材料的电光效应或者热光效应制成的一种显示器件,根据利用的具体效应不同可以大致分为电场效应、电流效应、热光效应写入型和电热效应型,而之前一直在讲的那个原理,只是电场效应中TN型(扭曲向列型)液晶的显示原理。只不过我们现在基本上能遇到的液晶屏都是基于TN型液晶的改进版本,所以知道那个就够了。然而K1上面这个液晶根本就不是TN型液晶,效果自然也就是与众不同了。

然而这个屏幕被死死粘在中框上,而且我拿到的时候就碎了一段,实在是不敢拆下来看型号,于是我们就来推断下这个屏幕是什么类型的。推断也是按照最明显的两个特点来。首先是底色很亮,也就是反射率高。传统的TN型液晶为什么反射率低?原理里面看的出来,光线要通过两层偏振片到达反光板再次透过两层偏振片才能到眼睛当中,光利用率相当低,更别说加上滤色片又得直接打个三折。E-Ink显示技术底色亮很重要一点就是不用偏振片。很巧,液晶技术中也有不少是不需要偏振片的,这些液晶就很有可能是K1上使用的类型。第二点,不点亮是乳白色,点亮则像镜子一样。TN液晶显示颜色,都是依靠控制让光通过或者不通过来实现的,然而K1上的液晶是通过控制让光散射(乳白色)或者镜面反射来实现的。结合这两点,其实也就剩下电场效应中的PDLC(聚合物分散型)、PNLC(聚合物网络型)以及电流效应中的DS(动态散射型)符合了。而PDLC难以实现多路驱动(只能用来做智能玻璃),DS在不通电时为透明通电为乳白和当前情况相反,基本就能确定是PNLC型的显示器了。另外我看了Kindle1 Linux内核的源代码,其中这块小屏幕的驱动程序名称为pnlcd,更加印证了这一点。不过说明下,PNLC本身的特性并不是在通电时镜面反射,而是在通电时透明,然而PNLC下为TFT电极和玻璃基板,这些东西是镜面反射的,因此PNLC显示屏点亮的像素就是镜面反射效果。

PNLC液晶虽然确实少见,但是也不是没有。除了Kindle1上面那个断码式(一共200段)屏幕,其实还有商业化的PNLC点阵。夏普就推出过基于PNLC技术的MemoryLCD产品,它就是结合了PNLC和1bit SRAM技术,实现了高反射率的双稳态液晶显示。不过似乎还是由于这个像镜子一样的屏幕可视角度太有限,夏普在第二代MemoryLCD产品中重新使用了基于TN技术改进的HR-TFT技术。第二代产品最典型的应用就是Pebble手表了。有人奇怪为啥Pebble上的电子纸反应那么快而Kindle上的电子纸却慢慢的就是这个道理,Pebble上的电子纸是液晶,而Kindle上的电子纸是电泳显示,原理完全不同。那么Kindle为啥不直接拿块PNLC或者HR-TFT当主屏幕呢?道理很简单,无论是PNLC还是HR-TFT,都无法支持灰度显示,而且反射率都比不上E-Ink,也就是对于文本显示,效果目前还完全不足以和E-Ink竞争,那么纯粹阅读的Kindle当然是选用E-Ink作为主屏幕技术了。

呃聊了那么多,结果还是在谈液晶技术……(LCD控本性暴露)总结一下吧,Kindle1总体集成度较低,处理器等元件的选用都是够用就好,但是在用户交互部分的设计却十分用心,无论Rotate&Click按键还是PN-LCD指示条,都是属于那种为了提高用户体验不惜血本的设计(装配难度大大提高,定制非常规屏幕的成本就不说了)。或许这也是Kindle第一代不成熟的表现。而且确实,第二代开始这些设计都不复存在了,换成了更简洁当然也更省钱的设计。这并不能一定说亚马逊开始抠门了,同样的,Kindle价格也越来越低了,对普及率做出了巨大贡献。

这次拆解就到这里。

参考资料&引用说明